子宮頸がん予防ワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症予防接種)の接種について

更新日:2025年5月22日

子宮頸がん予防ワクチン(ヒトパピローマウイルス感染症予防接種)について

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性経験のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんをはじめ、肛門がん、膣がんなどのがんや、尖圭コンジローマ等、多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。

市では、HPV感染症を防ぐワクチン(HPVワクチン)の定期予防接種を小学校6年生から高校1年生に相当する年齢の女の子を対象に実施しています。接種費用は無料です。

子宮頸がん予防ワクチンに関する詳しい内容については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

「ヒトパピローマウイルス感染症とHPVワクチン」(厚生労働省ホームページ)外部サイトへリンクします。

定期接種について

令和7年度対象者(標準的な接種時期は中学1年生の間)

接種日にみやま市に住民登録のある、小学6年生から高校1年生相当年齢の女性(平成21年4月2日から平成26年4月1日生)

令和7年度に中学1年生と高校1年生相当になる女性には、6月上旬に予診票を発送予定です。

参考資料:厚生労働省リーフレット「小学6年生から高校1年生相当の女子と保護者に方へ大切なお知らせ詳細版」(PDF)

キャッチアップ接種について

令和7年度対象者

接種日にみやま市に住民登録があり、平成9年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた女性で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方(「キャッチアップ接種」といいます)令和6年夏以降の大幅な需要増により、子宮頸がんワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃいます。そのため、上記に該当する方は、令和7年4月以降も、残りの回数を無料で受けられることになりました。

参考資料:厚生労働省リーフレット

平成9年度から平成20年度生まれの女性で2024年度末までにHPVワクチンを1回以上受けた方へ (PDF)

公費で接種期間が延長されるのは、令和4年4月1日から令和7年3月31日の間にHPVワクチンを1回以上接種した方のみです。

令和4年3月31日以前にHPVワクチンを接種したことがあっても、この期間にHPVワクチンを1回も接種していない方は令和7年4月1日以降の接種は公費の対象となりませんのでご注意ください。

実施期間

令和7年4月1日から令和8年3月31日

接種間隔

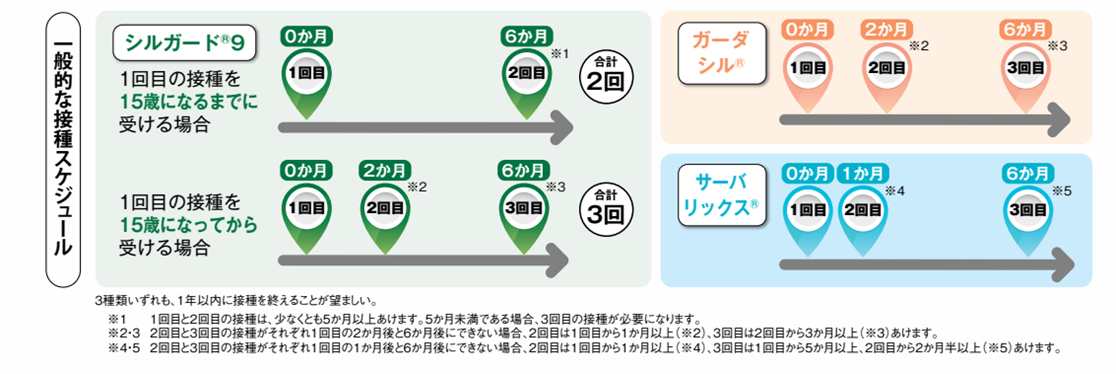

子宮頸がん予防ワクチンには3種類あります。接種時の年齢および接種するワクチンの種類によって接種間隔が違います。

また、種類の違うワクチンを交互に接種することはできません。

- サーバリックス(2価ワクチン)

2回目:1回目から1か月後、3回目:1回目から6か月後

やむを得えず、接種間隔の変更が必要な場合

2回目:1回目接種から1か月以上、3回目:1回目接種から5か月以上かつ2回目から2か月半以上

- ガーダシル(4価ワクチン)

2回目:1回目から2か月後

3回目:1回目から6か月後

やむを得えず、接種間隔の変更が必要な場合

2回目:1回目接種から1か月以上、3回目:1回目接種から3か月以上 - シルガード®9(9価ワクチン)

【1回目の接種を小学6年生の学年から、15歳の誕生日の前日(15歳未満まで)に受ける場合】

初回接種、初回接種から6か月後の計2回。

〇1回目と2回目の接種は、最低5か月以上あけ、1回目の接種から13か月後までに接種することが望まし

い。5か月未満で2回目を接種した場合は、3回目の接種が必要。この場合、2回目は1回目から1か月

以上、3回目は2回目から少なくとも3か月以上あけて接種すること。【1回目の接種を15歳になってから受ける場合】

初回接種、初回接種から2か月後、初回接種から6か月後の計3回。

〇やむを得ず接種間隔の変更が必要な場合は、2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月以

上あけて接種。

(注意)1か月後とは、「翌月の同日以降」を意味します。翌月に同日がない場合は、「翌々月の1日」になります。例:9月30日の1か月後は10月30日、1月30日の1か月後は3月1日。

(注意)新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔

子宮頸がん予防ワクチンと新型コロナウイルスワクチンの接種をする場合、それぞれのワクチンを接種してから、原則13日以上の間隔をあけて接種をしてください。接種スケジュールにつきましては医療機関とご相談ください。

2価・4価ワクチンと9価ワクチンの交互接種の場合

- 子宮頸がん予防ワクチンは、同じ種類のワクチンで接種を完了することを原則としますが、3回接種の途中までを2価または4価ワクチンで受けた方も、医師とよく相談した上で、残りの回数を9価ワクチンで受けること(交互接種)ができます。

- 2価ワクチンと9価ワクチンでは接種間隔が異なっていますが、交互接種を行う場合、9価ワクチンの接種間隔で行います。

実施医療機関

必ず事前に医療機関へ予約してください。なお、取り扱いのワクチンについては、実施医療機関へお問い合わせください。

実施医療機関はこちらをごらんください。

令和7年度みやま市子宮頸がん予防ワクチン接種実施医療機関一覧(PDF)

市外で接種を希望される場合

福岡県内であれば、みやま市外の医療機関(福岡県予防接種広域化実施医療機関に限る)でも無料で接種できます。

詳しくは「市外の医療機関で定期予防接種を受ける場合」のページをご覧ください。

接種に持参するもの

- 母子健康手帳など接種履歴がわかる書類

- 住所、氏名、年齢が確認できるもの(マイナンバー保険証等)

- 予診票(予診票が手元にない場合は、医療機関に置いてあるものをお使いください)

接種時に保護者が同伴できない場合

- 13歳以上16歳未満で、保護者も親族等も同伴出来ない場合は、あらかじめ、接種することの保護者の同意を「予診票」および「子宮頸がんワクチン接種を受けるにあたっての同意書(保護者が同伴しない場合)」(PDF)の保護者自署欄にて確認できた方については、保護者の同伴なく本人のみで接種することが可能です。しかしながら、接種後に急な体調変化を来たす恐れもあるため、保護者の同伴をお勧めします。

- 満16歳以上の方は、保護者の同伴や保護者の自署は不要です。予診票に自ら記入し、本人の署名で接種が可能です。

健康被害が起きたときは

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

予防接種後健康被害救済制度について( 厚生労働省ホームページ)外部サイトへリンクします